\ 「5」と「0」が付く日は最大20%OFFクーポン /

吉田の火祭りの歴史ガイド!起源から目的まで分かりやすく解説

- 吉田の火祭りが持つ400年以上の壮大な歴史とその起源

- なぜ「鎮火祭」と呼ばれるのか?炎に込められた3つの願い

- 祭りの見方が変わる!2日間の儀式の流れと歴史的な意味

- 祭りを大きくした「御師(おし)」と「富士講」の重要な役割

- 「誰が始めた?」など、祭りの歴史に関するよくある疑問への回答

「テレビで見た吉田の火祭りの迫力に圧倒されたけど、なぜあんなに激しい火を燃やすんだろう?」「400年以上も続く歴史があるらしいけど、一体誰が、どんな目的で始めた祭りなんだろう?」そう思っていませんか。

せっかくなら、表面的なすごさだけでなく、その本質まで深く理解して、心から感動したいですよね。

結論から言うと、吉田の火祭りの歴史を理解する鍵は、富士山の噴火を鎮めるための「鎮火祭」としての側面にあります。

この祭りは、単なる奇祭ではなく、人々の切実な祈りが400年以上にわたって受け継がれてきた神聖な儀式なのです。

この記事では、吉田の火祭りはいつから始まったのか、その起源や目的を物語のように分かりやすく解説します。さらに、時代の流れと共に祭りがどう変化してきたのか、そして大松明一本一本に込められた人々の願いまで深く掘り下げていきます。

この記事を読めば、祭りの見方が180度変わり、当日の感動が何倍にもなることをお約束します。

吉田の火祭りとは?日本三奇祭のひとつに数えられる鎮火祭

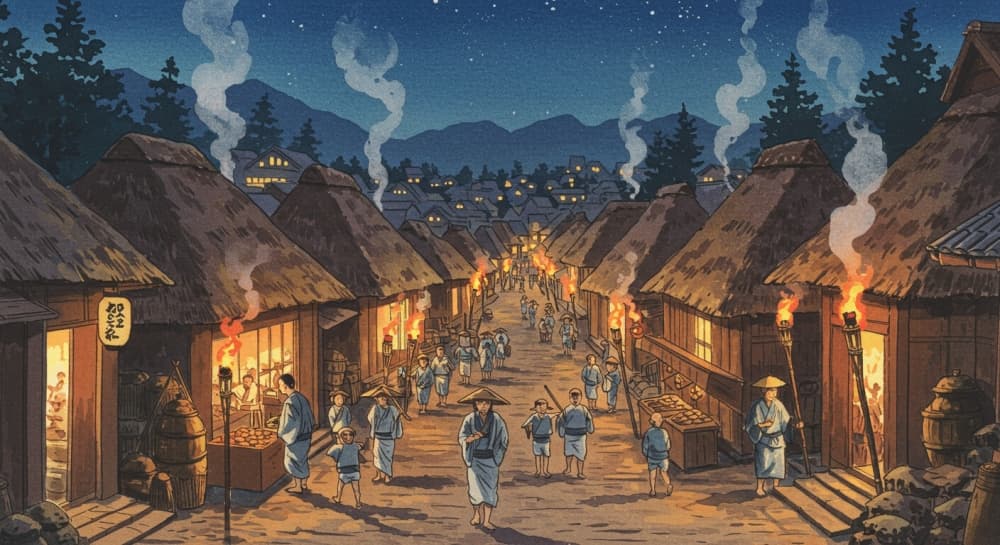

夏の終わり、富士山の麓の街が炎と熱気に包まれる。それが、山梨県富士吉田市で行われる「吉田の火祭り」です。ただ激しいだけでなく、どこか神聖な雰囲気が漂うこの祭りは、400年以上の歴史を持ち、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

まずは、この祭りがどのようなものなのか、その基本的な概要から見ていきましょう。

開催日はいつ?富士吉田市を舞台にした夏の終わりを告げる祭り

吉田の火祭りは、毎年8月26日と27日の2日間にわたって開催されます。

この祭りは、富士山の夏山シーズンの終わりを告げる祭りとして知られており、北口本宮冨士浅間神社とその摂社である諏訪神社の祭礼です。

8月26日(例祭・鎮火祭): 神社の祭典の後、夕方から街中で高さ3メートルの大松明に火が灯され、祭りは最高潮の盛り上がりを見せます。

8月27日(後祭): 「お山さん」と呼ばれる神輿が市内を巡り、夕方に神社へ還御します。

夏の最後の思い出を求める多くの人々で賑わい、富士吉田の街は特別な雰囲気に包まれます。

日本三奇祭とは?他の祭りとの違いと吉田の火祭りの位置づけ

吉田の火祭りは、その独特さから「日本三奇祭」または「日本三大奇祭」の一つに数えられています。

一般的に、日本三奇祭は以下の3つを指すことが多いです。

- 吉田の火祭り(山梨県富士吉田市)

- なまはげ(秋田県男鹿市)

- 御柱祭(長野県諏訪市)※諸説あり

「奇祭」と呼ばれる所以は、一般的な祭りのイメージとは一線を画す、その特異な内容にあります。吉田の火祭りの場合、街中を100本以上もの巨大な松明の炎が埋め尽くすという、他では見られない圧倒的なスケールと光景が、まさに「奇祭」と呼ばれるにふさわしいと言えるでしょう。

「鎮火祭(ちんかさい)」と呼ばれる本当の意味

吉田の火祭りは、別名「鎮火祭」とも呼ばれます。この名前こそが、祭りの本質を理解する上で最も重要なキーワードです。

「鎮火」とは、文字通り「火を鎮める」ことを意味します。これは、活火山である富士山の噴火を鎮めたいという、古くからの人々の切実な願いが込められているからです。

燃え盛る松明の炎は、一見すると荒々しいですが、実は富士の神の怒りを鎮め、噴火の災厄から逃れたいという人々の敬虔な祈りの象徴なのです。

この「鎮火祭」という側面を知ることで、単なる迫力ある祭りから、富士山と共に生きてきた人々の深い祈りの儀式へと、その見え方が大きく変わってくるはずです。

【本題】吉田の火祭りの400年以上にわたる歴史と起源

吉田の火祭りの最大の魅力は、その壮大な歴史にあります。

単に古いだけでなく、富士山と共に生きてきた人々の祈りや文化が幾層にも重なり、現在の形へと受け継がれてきました。

ここでは、この祭りがいつ、どのようにして始まったのか、その起源と400年以上にわたる歴史の物語を紐解いていきましょう。

祭りの始まりはいつから?起源にまつわる2つの有力な説

吉田の火祭りの正確な起源は、実ははっきりとした記録が残っておらず、いくつかの説が存在します。その中でも特に有力とされているのが、以下の2つの説です。

説①:富士山の噴火を鎮めるための祈り(最も有力な説)

最も有力な説は、活火山である富士山の噴火を鎮めるための「鎮火の儀式」として始まったというものです。

古来より、人々は雄大で美しい富士山を神が宿る山として崇める一方で、時折牙をむく噴火を神の怒りとして畏れてきました。特に、平安時代の貞観大噴火や江戸時代の宝永大噴火など、大規模な噴火は人々の生活に甚大な被害をもたらしました。

このような背景から、富士山の神の怒りを鎮め、平穏な暮らしを願う人々の切実な祈りが、火を焚いて神を鎮める「鎮火祭」の起源になったと考えられています。

この説が、祭りの別名が「鎮火祭」であることの最も説得力のある理由とされています。

説②:戦国時代の北条氏の戦勝祈願に由来する説

もう一つの説として、戦国時代にこの地を治めていた北条氏が、戦勝祈願や武運長久を祈って火を焚いたことが始まりとするものです。

武田信玄との戦いの際に、勝利を祈願して大規模な焚き火を行ったという話が伝えられています。この儀式が、時代と共に地域の祭礼として定着していったという考え方です。

江戸時代に発展した祭りのかたち

祭りが現在のような大規模な形へと発展したのは、江戸時代に入ってからのことです。特に、「富士講(ふじこう)」の隆盛が大きな役割を果たしました。

富士講の隆盛と御師(おし)の役割

江戸時代、庶民の間で富士山への信仰が一大ブームとなり、「富士講(ふじこう)」と呼ばれる、いわば「富士山信仰のツアーグループ」が全国各地で結成されました。そして、夏の登山シーズンにやって来る富士講の人々を、専門的にもてなしたのが「御師(おし)」と呼ばれる人々です。

御師とは、現在の富士吉田市で宿坊(参拝者のための宿舎)を経営する、神職でありながらツアーガイド兼宿屋の主人のような存在でした。彼らは、富士講の人々のために宿泊場所や食事を提供し、登山の案内や祈祷を行うなど、一切の世話を取り仕切っていたのです。

そして、この御師たちが、自分の宿に泊まる富士講の人々を歓迎するため、また他より手厚くもてなすために、競って家の前で松明を焚いたと言われています。この一軒一軒の歓迎の灯火が、やがて町全体に広がる習慣となり、今のように無数の松明が通りを埋め尽くす、壮大な祭りの原型となったのです。

文献から見る当時の祭りの様子

この賑やかな光景は、後世の私たちが想像しているだけではありません。江戸時代後期の著名な旅行家・菅江真澄(すがえ ますみ)は、実際にこの祭りを体験し、その様子を記録に残しています。

彼が記した『勝地歴覧記』には、家という家が皆たいまつを燃やし、夜がまるで昼のように明るく、人々が夜通しで賑わっている様子が驚きをもって記されています。

この記録は、祭りが当時すでに現在とほぼ同じ、壮大で活気あふれる形であったことを伝える、貴重な証拠と言えるでしょう。

明治から現代へ受け継がれる伝統と変化

祭りの歴史は、常に平坦な道のりだったわけではありません。明治時代の近代化や、神道と仏教をはっきり分ける政策(神仏分離令)など、何度も大きな試練に見舞われました。しかし、その度に地域の人々の「祭りを絶やすまい」という強い情熱が、困難を乗り越えさせてきたのです。

悲しいことに戦時中には一時中断を余儀なくされましたが、戦後すぐに復活。その炎は、まさに富士吉田の町の復興を象徴する希望の光となりました。

そして、その歴史と文化的な価値が国に認められ、2012年(平成24年)に国の重要無形民俗文化財に指定されます。これは、400年以上も人々の手で大切に受け継がれてきた祈りが、日本の宝として公式に認められた瞬間でした。

今、私たちが目にする祭りの姿は、こうした幾多の時代を乗り越えてきた、まさに「生きている歴史」そのものなのです。

なぜ火を燃やすのか?鎮火祭の目的と人々の3つの願い

吉田の火祭りのハイライトである、街を埋め尽くす無数の松明。あの燃え盛る炎には、一体どのような意味が込められているのでしょうか。

その答えは一つではありません。

「鎮火祭」という名前の通り富士山への祈りが中心ですが、それ以外にも、人々の暮らしに根差した切実な願いが幾重にも込められているのです。

ここでは、炎に託された主な3つの目的と願いを解き明かしていきます。

願い①:富士の荒ぶる神を鎮める「鎮火」の祈り

祭りの最も根源的で重要な目的が、活火山である富士山の噴火を鎮める「鎮火」の祈りです。

古来、人々にとって富士山は信仰の対象であると同時に、いつ噴火するかわからない畏怖の対象でもありました。特に大きな噴火が起きた後は、その被害の記憶と共に「どうか、これ以上荒ぶらないでください」という神への祈りがより一層強くなります。

吉田の火祭りで燃え盛る炎は、富士山の神様が持つ強大な力の象徴です。その炎を神に捧げ、盛大にもてなすことで神の心を慰め、荒ぶる魂を鎮めてもらおうとしたのです。これは、自然の脅威の前では無力な人間が、神と共に生きるために生み出した、知恵と祈りの形と言えるでしょう。

願い②:疫病退散と安産を願う人々の切実な祈り

祭りの舞台となる北口本宮冨士浅間神社のご祭神は、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)です。

日本神話において、この女神は燃え盛る炎に包まれた産屋の中で無事に出産したと伝えられています。この神話から、木花開耶姫命は火や火山を司る神であると同時に、安産の守護神としても篤く信仰されてきました。

そのため、吉田の火祭りの炎には、災いをもたらす疫病などを焼き払い、清めるという疫病退散の願いと、女神のご利益にあやかりたいという安産の祈りも込められています。

ただ荒々しいだけではない、人々の日々の暮らしの安寧を願う、温かな祈りもこの炎には宿っているのです。

願い③:登山者の安全を照らす道しるべとしての灯り

江戸時代に富士講が盛んになると、もう一つ別の意味合いが加わりました。

吉田の火祭りは、富士山の夏山シーズンの終わりを告げる「お山じまい」の祭りでもあります。ひと夏、多くの登山者で賑わった富士山。その登山の無事を感謝し、また来年も安全に登れるようにと願う意味も、この祭りは持っています。

御師たちが焚いた松明は、登山を終えた富士講の人々をねぎらう歓迎の灯りであり、彼らが無事に帰路につけるよう足元を照らす道しるべの灯りでもありました。

このことから、祭りの炎には道中の安全や家内安全といった願いも託されるようになったのです。

歴史的背景から読み解く!吉田の火祭りの見どころと儀式の流れ

吉田の火祭りの歴史や目的を知ると、一つ一つの儀式が持つ深い意味が見えてきます。

ここでは、2日間にわたる祭りの主な流れを追いながら、その見どころを歴史的な背景と共に解説します。

この知識があれば、単なる見物客ではなく、400年の歴史の証人として祭りに参加できるはずです。

【1日目:26日】祭典のハイライトと歴史的意味

祭りの初日である8月26日は、荘厳な神事から始まり、夜には祭りが最高潮の熱気に達します。

神幸祭の始まり:神輿「お山さん」の巡行

午後、北口本宮冨士浅間神社では例大祭が執り行われ、その後、いよいよ神様がお出ましになります。

富士山をかたどったと言われる「お山さん」と呼ばれる明神神輿と、富士山の女神・木花開耶姫命を乗せた「お鞍さん」と呼ばれる女神神輿の2基が神社を出発。この神幸祭(しんこうさい)は、神様が年に一度、氏子たちが暮らす町へ下りてきて、人々に祝福を与えるための大切な儀式です。

この神輿が町を巡り、御旅所(おたびしょ)と呼ばれる、神様が休憩・宿泊する場所に到着することが、夜のクライマックスの合図となります。

8/26 吉田の火祭り

— みち& (@MichiAshica) August 28, 2019

神輿出発を。

普通の神輿と赤富士があって、それぞれ子供用のミニもあった。 pic.twitter.com/rWGaQyu1dA

高さ3メートルの大松明に込められた歴史と祈り

夕暮れ時、御旅所に神輿が安置されると、それを合図に町中の通りに並べられた高さ3メートル、100本以上もの大松明(おおたいまつ)に一斉に火が灯されます。さらに、家々の軒先にも井桁に組まれた数えきれないほどの松明が燃え上がり、富士吉田の町は炎の川と化します。

この炎は、ここまで解説してきたように、富士の神を鎮める「鎮火」の祈りであり、御師たちが富士講をもてなした「歓迎」の灯りでもあります。

一つ一つの炎が、400年以上にわたって人々が捧げてきた祈りの集合体だと思うと、その光景はより一層、神々しく感動的に映るでしょう。

吉田の火祭り、大松明の点火🔥

— sho137 (@Jxi8kdYEZwoeQ98) August 26, 2024

富士北麓は、火祭りが終われば秋です😃 pic.twitter.com/wVoaF7n9pB

【2日目:27日】すすき祭り

興奮に包まれた初日の夜が明けた2日目は、「すすき祭り」とも呼ばれ、静かで幻想的な雰囲気に包まれます。

なぜ「すすき祭り」と呼ばれる?その由来とは

2日目の夕方、御旅所を出発した「お山さん」神輿が、氏子の家々を巡りながら神社へと還っていきます。この時、神輿の後を多くの人々が「すすきの玉串」を手に持ってついていくことから、この日は「すすき祭り」と呼ばれています。

神輿が通る道は暗く、人々が持つすすきの穂が月明かりに照らされて揺れる様子は、初日の燃え盛る炎とは対照的に、非常に幻想的で美しい光景です。

すすきの玉串に込められたご利益

この「すすきの玉串」は、ただの飾りではありません。祭りで神様が巡幸した道に生えたすすきには、神様の力が宿ると信じられています。

そのため、人々はこのすすきを持ち帰り、家の戸口に飾ることで、一年間の厄除けや家内安全、無病息災のご利益があると信じてきました。

この風習は、神様の力を少しでも分けてもらい、日々の暮らしの安寧を願うという、素朴で力強い信仰の形を今に伝えています。

吉田の火祭りの歴史をより深く知るためのQ&A

ここまで吉田の火祭りの歴史を辿ってきましたが、さらに知的好奇心をくすぐるような、一歩踏み込んだ疑問も湧いてきませんか?ここでは、多くの方が疑問に思うであろう点をQ&A形式で解説します。これを読めば、あなたも「吉田の火祭り博士」になれるかもしれません。

Q1. 祭りを始めたのは具体的に誰ですか?

A. 特定の創始者はいません。地域の共同体によって自然発生的に始まったと考えられています。

「〇〇という武将が始めた」「△△という神主が考案した」というような、特定の創始者がいるわけではありません。

この祭りは、富士山の噴火を鎮めたいと願う地域の人々や、戦の勝利を祈願した武士団など、様々な人々の祈りが折り重なって、長い年月をかけて自然に形作られていったと考えられています。

特に江戸時代以降は、富士講をもてなす御師たちが祭りの発展に大きく貢献しました。つまり、一人の天才が生み出したのではなく、富士山と共に生きた名もなき多くの人々の想いが作り上げた、共同体の文化遺産と言えるのです。

Q2. なぜ「吉田」の火祭りという名前なのですか?

A. 祭りの中心地である「吉田」という地名に由来します。

祭りの中心となる北口本宮冨士浅間神社が鎮座する場所が、現在の山梨県富士吉田市上吉田(かみよしだ)地区であることから、この名前で呼ばれています。

この「吉田」の地は、江戸時代に富士登山の玄関口として、また御師たちが集まる町として大いに栄えました。まさに富士山信仰の中心地であり、その地名を冠した「吉田の火祭り」という名称は、この祭りが富士山信仰と密接に結びついていることを象徴しているのです。

Q3. 昔と今で祭りの儀式に大きな違いはありますか?

A. 祈りの本質は変わりませんが、運営方法は時代に合わせて変化しています。

富士山の神を鎮め、人々の安寧を願うという祭りの根本的な精神や、神輿の巡行、松明を焚くといった儀式の骨格は、400年以上も前からほとんど変わっていません。これが、この祭りが伝統として高く評価される所以です。

一方で、時代に合わせて変化している部分もあります。

例えば、昔は各家がそれぞれのやり方で松明を管理していましたが、現在は安全を確保するため、統一されたルールのもとで設置・点火されています。また、自動車社会の到来による交通規制や、国内外から多くの観光客が訪れるようになったことに伴う警備体制の強化なども、現代ならではの変化と言えるでしょう。

伝統の心を守りながら、安全に未来へ継承するための工夫が続けられています。

まとめ

今回は、「吉田の火祭り」の400年以上にわたる壮大な歴史について、その起源から目的、そして儀式に込められた意味まで深く掘り下げてきました。

この記事をここまで読んでくださったあなたは、もう吉田の火祭りが単なる「激しくて珍しい祭り」ではないことを、十分に理解されているはずです。

目の前で燃え盛る一つ一つの松明の炎は、

- 富士の神の怒りを鎮めようとした、先人たちの畏敬の念

- 疫病の退散と家族の無事を願った、人々の切実な祈り

- 遠くから訪れた富士講の客人を温かくもてなした、御師たちの歓迎の心

といった、幾世代にもわたる人々の想いが宿った、歴史の灯火そのものです。

もしあなたが今年の吉田の火祭りを訪れる機会があれば、ぜひこの物語を思い出してみてください。歴史というフィルターを通して見る祭りの光景は、きっと以前とは比べ物にならないほど深く、そして感動的にあなたの心に刻まれることでしょう。

それはもはや単なる観光ではなく、400年の時を超えて人々の祈りに触れる、特別な「体験」となるはずです。

見どころなどはこちら