\ 「5」と「0」が付く日は最大20%OFFクーポン /

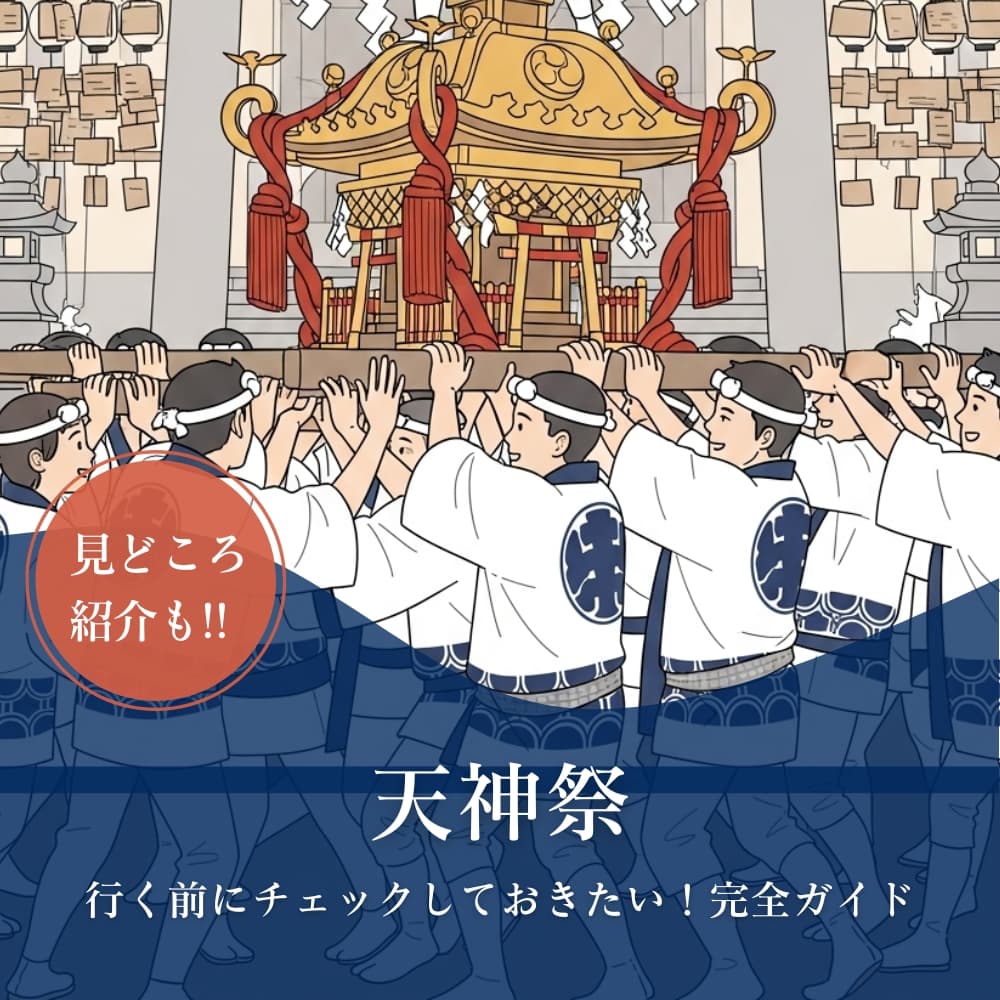

【大阪】天神祭の歴史をわかりやすく解説!知られざる3つの特徴と起源とは?

今年の天神祭、大切なご友人やご家族を案内する予定はありませんか?

賑やかなお囃子、夜空を彩る奉納花火、そして大川を埋め尽くす船渡御の幻想的な光景。

毎年当たり前のように見てきたその景色を前に、もしお子さんや友人から

「このお祭りって、そもそも何のためにやってるの?」「どうして船に乗るの?」

と聞かれたら、自信を持って答えることができるでしょうか。大阪人として、そして案内役として、その背景にある壮大な物語まで語れたら、きっと素敵ですよね。

ご安心ください。この記事では、単なる年表や難しい言葉の解説はしません。

「なぜ天神祭は1000年以上も続き、日本中にその名を知られるようになったのか」その理由を、誰かに話したくなる面白いストーリーとして解き明かしていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたは天神祭の起源や各神事に込められた深い意味を完璧に理解し、友人たちから「そんな歴史があったんだ!案内してくれてありがとう!」と感心される、最高の案内役になっているはずです。

ぜひ、最後までお付き合いくださいね!

天神祭とは?1000年以上の歴史を持つ日本三大祭りの一つ

「天神祭(てんじんまつり)」と聞くと、多くの人が大阪の夏を代表する、とても賑やかで楽しいお祭りをイメージしますよね。

その通り、天神祭は毎年130万人以上もの人が訪れる、日本でもトップクラスのお祭りです。

しかし、その本当の魅力は、ただ賑やかなだけではない、1000年を超える壮大な歴史と文化的な背景にあります。この章では、天神祭の基本的な情報をわかりやすく解説します。これを知るだけで、お祭りの見方がぐっと深まりますよ。

そもそも天神祭ってどんなお祭り?目的をわかりやすく解説

天神祭の目的は、一言でいうと「大阪天満宮の神様である菅原道真公(すがわらのみちざねこう)に喜んでもらい、大阪の街の平和とこれからの発展を願うためのお祭り」です。

年に一度、神様を特別な神輿(みこし)にお乗せして、普段いらっしゃる神社から街へとご案内します。これは、地域の人々が「私たちの街、大阪はこんなに元気で発展していますよ!いつも見守ってくれてありがとう!」と神様にお見せするためです。

そして、街の人々は神様が乗った行列を盛大にお迎えし、感謝の気持ちを伝えます。つまり天神祭は、神様への感謝と「これからもよろしくお願いします」という願いが込められた、とても大切なお祭りなんですね。

なぜ日本三大祭りに?京都の祇園祭、東京の神田祭との違い

天神祭は、京都の「祇園祭(ぎおんまつり)」、東京の「神田祭(かんだまつり)」と並んで「日本三大祭り」の一つとされています。

(※諸説あり、祇園祭、神田祭の代わりに、秩父夜祭(ちちぶよまつり)が入ることもあります。)

では、なぜ天神祭がこれほど有名なのでしょうか。他のお祭りと比べた時の大きな特徴は以下の2つです。

- 歴史がとても長いこと(1000年以上続いています)

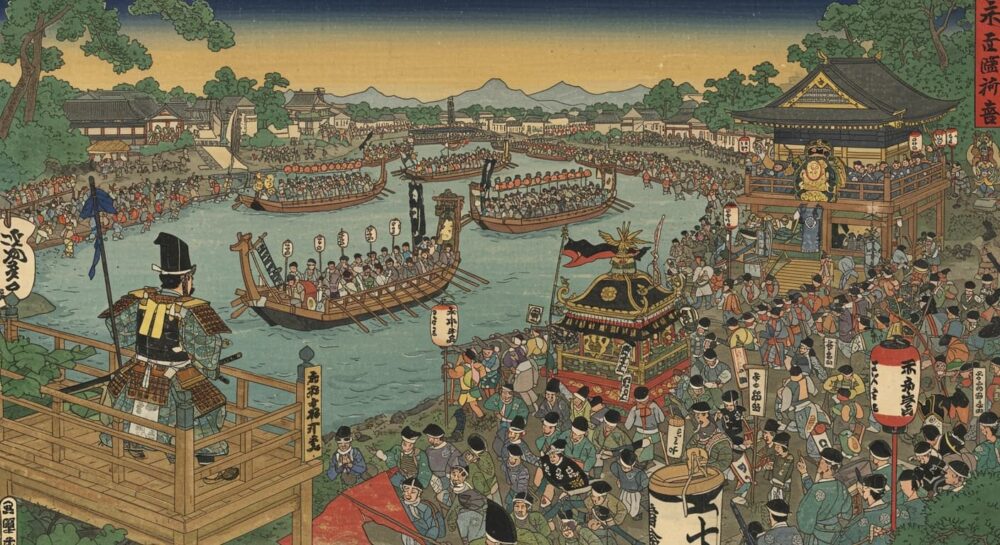

- 水の都・大阪らしい「船渡御」があること

特に、100隻以上もの船が大川を行き交う「船渡御(ふなとぎょ)」の規模は、他の祭りにはない圧巻の光景です。この歴史の長さと、水都大阪ならではのダイナミックな神事が、天神祭を日本を代表する祭りの一つにしているのです。

主催は「てんまのてんじんさん」大阪天満宮と菅原道真公

このお祭りの主役は、大阪の人々から「てんまのてんじんさん」として親しまれている「大阪天満宮(おおさかてんまんぐう)」です。

そして、大阪天満宮にお祀りされているのが、「菅原道真(すがわらのみちざね)公」です。彼は平安時代に活躍した非常に優れた学者・政治家で、今では「学問の神様」として全国的に有名ですよね。

なぜその道真公のためのお祭りが大阪で行われているのか?その答えこそが、天神祭の歴史の始まりにつながっていきます。次の章で、いよいよその歴史の謎を紐解いていきましょう。

天神祭の歴史はいつから?始まりは平安時代の「鉾流神事(ほこながししんじ)」

前の章で、天神祭が「菅原道真(すがわらのみちざね)公」のためのお祭りだとわかりましたね。では、そのお祭りは一体いつ、どのようにして始まったのでしょうか。

ここからは、1000年以上も昔の平安時代にさかのぼり、天神祭の記念すべき第一歩を見ていきましょう。

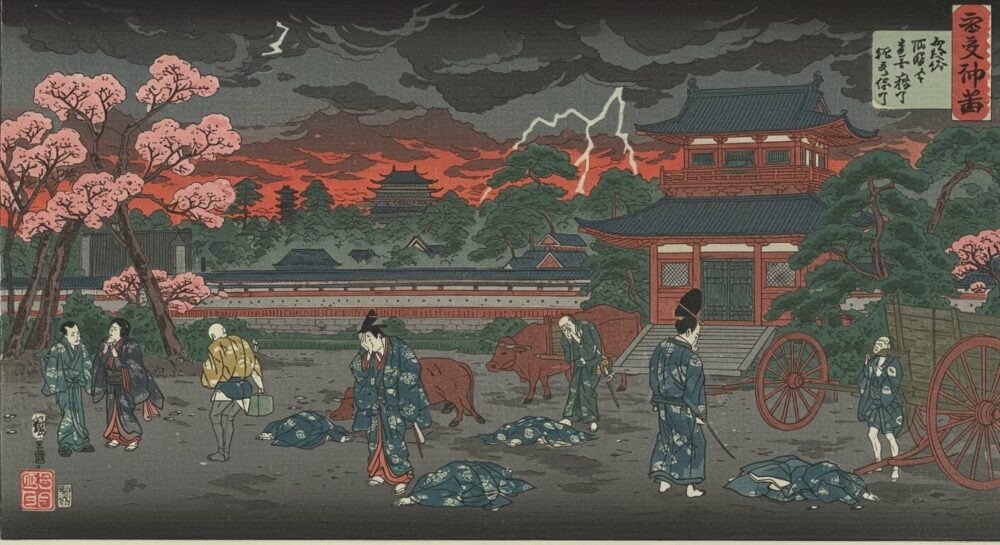

起源は平安時代!951年に始まった菅原道真公への祈り

天神祭の歴史の始まりは、今から1000年以上も前の平安時代、西暦951年にまでさかのぼります。これは、大阪天満宮が創建された翌々年のことでした。

当時、都では悪い病気が流行したり、おかしな天気が続いたりすることが、無実の罪で亡くなった道真公のたたりだと考えられていました。

そこで、道真公の魂をなぐさめ、大阪の平和を願うために、盛大なお祭りを始めたのが天神祭の起源です。

お祭りの始まりを告げる儀式「鉾流神事(ほこながししんじ)」とは?

天神祭の歴史は、「鉾流神事(ほこながししんじ)」という、とても神聖な儀式から始まりました。これは、天神祭のすべての始まりとなった、非常に重要な行事です。

具体的には、神主さんが「神鉾(かみほこ)」と呼ばれる、神様の力が宿った特別な武器(鉾)を、大阪天満宮のそばを流れる大川(旧淀川)に流す、という儀式です。今でも、毎年7月24日の早朝にこの儀式は厳かに行われ、天神祭の幕開けを告げています。

なぜ神鉾(かみほこ)を川に流すの?その意味と役割

では、なぜ神鉾を川に流すのでしょうか?

それは、「神様をお迎えするのにふさわしい、清らかな場所を神様自身に決めてもらうため」です。

流された神鉾が流れ着いた場所。その場所を「斎場(さいじょう)」と呼ばれる、神様をお迎えするための特別な場所に定めます。つまり、川の流れにまかせることで、神様のご意志をうかがっていたのですね。これは、天神祭が人の都合ではなく、神様を中心に行われるお祭りであることを象徴しています。

「船渡御(ふなとぎょ)」の原点!神様をお迎えするための船の行列

神鉾が流れ着いた場所(斎場)が決まると、人々はそこに神様をお迎えするために、船を出しました。この「神様をお迎えに行くための船の行列」こそが、現在の天神祭の最大の見どころである「船渡御(ふなとぎょ)」の始まりだと言われています。

最初は数隻の小さな船だったかもしれません。しかし、この神様をお迎えするシンプルな船の行列が、のちの時代に日本一ともいわれる壮大な船のお祭りへと発展していくのです。

【時代で見る】天神祭の歴史の移り変わり

平安時代にひっそりと始まった天神祭。それが、どうやって今のような日本を代表するお祭りに成長していったのでしょうか。

その裏には、大阪の街の発展と、そこに住む人々の「お祭りを盛り上げたい!」という熱いエネルギーがありました。時代ごとに、

天神祭がどのように変化していったのかを見ていきましょう。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)の時代|大阪城を守る大切なお祭りに

天神祭が大きく発展するきっかけを作ったのが、天下統一を果たした豊臣秀吉です。

秀吉は大阪に巨大な「大阪城」を築き、その際に大阪天満宮を大阪城の重要な鎮守(ちんじゅ)、つまり城や城下町を守る神様としてとても大切にしました。秀吉の保護のもと、お祭りもより盛大に行われるようになったと言われています。

この頃から、天神祭は単なる地域の行事ではなく、大阪という都市を象徴する大切なお祭りへと成長していったのです。

江戸時代|「天下の台所」大阪のパワーで日本一豪華なお祭りへ

天神祭が最も華やかに、そして豪華になったのが江戸時代です。

当時の大阪は「天下の台所」と呼ばれ、日本中の米や産物が集まる、日本で一番の商業都市でした。その経済力を背景に、成功した商人たちがこぞって祭りのスポンサーになったのです。

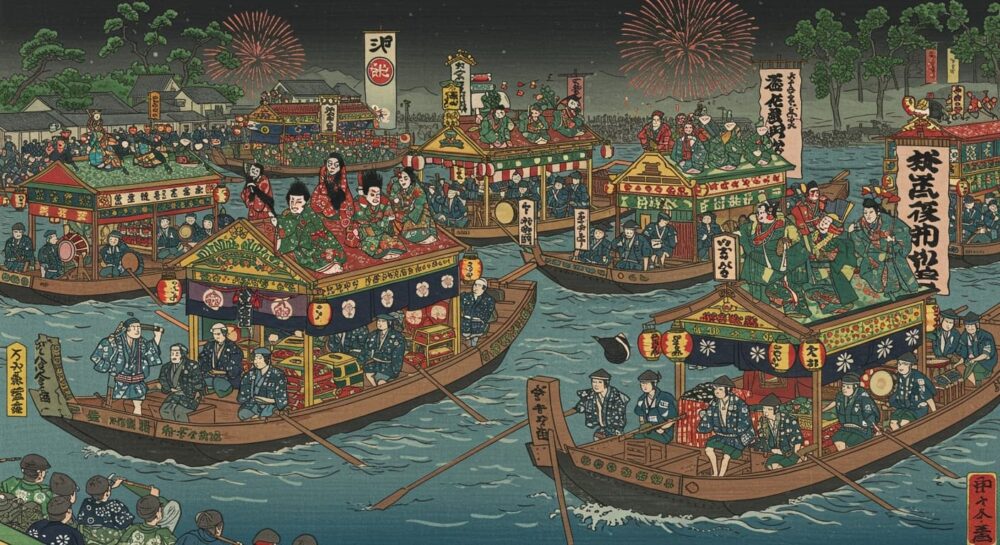

商人たちは「講(こう)」と呼ばれるグループを作り、自分たちのお店の名前が入ったノボリを掲げ、人形や飾りで豪華に仕立てた「舞台船」などを出して、その財力や心意気を競い合いました。

今でも船渡御で見られる、企業名が入った船や、華やかな舞台船はこの頃の名残です。大阪の商人たちのパワーが、天神祭を日本一豪華なお祭りへと押し上げたのです。

明治時代から現代まで|お祭りを守り続けた人々と新しい伝統

しかし、天神祭の歴史は順風満帆ではありませんでした。明治時代になると、政府の方針の変更や、第二次世界大戦などで、お祭りが中断されたり、規模が小さくなったりする危機が何度もありました。

それでも、大阪の人々は「てんじんさんのお祭りを絶やしてはいけない」という強い想いで、お祭りを守り、復活させてきました。その熱意が、1000年以上も続く伝統を現代につないでいるのです。

ギャルみこしも歴史の一部?時代とともに進化する天神祭

伝統を守る一方で、新しいものを取り入れて進化し続けるのも天神祭の面白いところ。その代表例が、天神橋筋商店街が主催する「ギャルみこし」です。

1981年(昭和56年)に商店街の活性化のために始まったこのイベントは、今や天神祭に欠かせない夏の風物詩。大阪天満宮の正式な神事ではありませんが、多くの人を呼び、お祭りを大いに盛り上げています。

古い伝統を大切にしながらも、時代の空気を取り込んでいく。この柔軟さこそが、天神祭が今も多くの人に愛される理由の一つかもしれませんね。

天神祭の歴史からわかる3つの特徴|これを知ればもっと楽しめる!

ここまで天神祭の1000年以上にわたる歴史の流れを見てきました。その長い歴史の中から、天神祭がどのようなお祭りなのか、その「性格」ともいえる3つの大きな特徴が見えてきます。

このポイントを知っていると、ただ見物するだけでなく、一つ一つの行事に込められた深い意味を感じることができ、お祭りが何倍も面白くなりますよ!

特徴①:神様への祈り|学問の神様・菅原道真公をなぐさめるお祭り

天神祭の全ての根っこにあるのが、菅原道真(すがわらのみちざね)公の魂をなぐさめ、安らかな気持ちになってもらいたい、という想いです。道真公は無実の罪で悲しい最期を迎えたため、人々はその魂をしずめるためにこのお祭りを始めました。そのため天神祭は、ただ賑やかなだけでなく、神様へ深い敬意をはらう、とても真剣で大切な儀式なのです。

きらびやかな船渡御(ふなとぎょ)や奉納花火も、元をたどればすべては道真公に喜んでいただくためのもの。お祭りを見るときに「これは道真公に、今の大阪の元気な姿を見ていただくためなんだな」という視点を持つと、その賑わいの奥にある人々の祈りの気持ちを感じられるはずです。

特徴②:水と火の競演|水の都・大阪ならではの船渡御と奉納花火

天神祭を最も象徴する光景が、「水」の舞台である大川を進む船渡御(ふなとぎょ)と、「火」の競演である奉納(ほうのう)花火です。これは、川とともに発展してきた「水の都・大阪」ならではの特徴です。

神様をお乗せした船を中心に、約100隻もの船団が大川を行き交います。水の上から神様に街の繁栄を見ていただく、ダイナミックなパレードです。

船渡御をさらに盛り上げるのが、夜空を彩る奉納花火。これは神様にささげる神聖な明かりであり、祭りのクライマックスを演出します。

提灯(ちょうちん)の明かりが川面に映る中、夜空に大輪の花火が咲き誇る…。この幻想的な「水と火の祭典」こそが、天神祭が多くの人を魅了する最大の理由なのです。

特徴③:みんなの祭り|大阪の商人や町の人々の「心意気」が主役

天神祭は、神様のためのお祭りであると同時に、大阪に住む人々が主役のお祭りでもあります。特に江戸時代、裕福な商人たちが自分たちの財産やアイデアを注ぎ込んで祭りを盛り上げた歴史が、その性格を強くしています。

「自分たちの手で、日本一のお祭りにしたる!」。そんな大阪の人々のパワフルな「心意気」が、豪華な飾り付けや独自の風習を生み出してきました。

今も多くの企業や地域の人々がお祭りを支えているのは、この「町衆(まちしゅう)の祭り」という伝統が受け継がれているからです。お祭りに関わる人々の楽しそうな表情や熱気にも注目してみてくださいね。

天神祭の歴史についてのQ&A(豆知識)

これまでの章で、天神祭の歴史や特徴はバッチリですね!この章では総仕上げとして、友人や家族に案内するときに役立つ、よくある質問への答え方や、話すと「おっ!」と思われるような、とっておきの豆知識をご紹介します。

天神祭は「誰が」始めたの?

大阪天満宮の神職の人々が始めました。

天神祭は、大阪天満宮ができた翌年の951年に、当時の神社の神職(しんしょく)たちが「菅原道真公の魂をなぐさめ、町の平和を祈りたい」と考えて始めたのがきっかけです。

特定の有名な武将や天皇が命じたわけではなく、神様に仕える人々の中から自然発生的に始まった、というのがポイントです。

船渡御(ふなとぎょ)が豪華になったのはいつから?

主に江戸時代、大阪の商人たちの力で豪華になりました。

「天下の台所」と呼ばれて経済的に豊かだった江戸時代の大阪で、成功した商人たちが「俺たちの力で祭りを盛り上げるぞ!」と、競い合うようにお金やアイデアを出したからです。

自分たちの船を人形や提灯で派手に飾り付け、お互いの威勢の良さを見せつけたのが、今の豪華な船渡御につながっています。

子供にも分かるように歴史を説明するポイントは?

以下の3つのポイントに絞って話すのがおすすめです。

1.「頭が良くなる神様のためのお祭りだよ」

菅原道真公が学問の神様であることを伝え、神様に喜んでもらうためのお祭りだと説明します。

2.「神様に大阪の街を見せるために船に乗るんだよ」

神様を船にお乗せして、川から今の大阪の元気な様子をご案内している、と話すとイメージしやすくなります。

3.「みんなで盛り上げる、大阪のパワーが詰まったお祭りなんだ」

昔の大阪の人たちが力を合わせて日本一のお祭りにしたんだ、というストーリーは子供たちの心にも響きます。

船の行列の順番や形に隠された意味って?

船渡御の船団は、実は適当に並んでいるわけではなく、厳格なルールで順番が決まっています。

例えば、神様の魂をお乗せした「御神霊(ごしんれい)奉安船」は最も重要な船として、手厚く守られながら進みます。

他にも、お祭りを盛り上げる太鼓を乗せた「催太鼓(もよおしだいこ)船」が先頭を行ったり、企業などが招待客を乗せる「奉拝船(ほうはいせん)」があったりと、それぞれの船に役割があります。

船の種類と役割を知って見物すると、楽しみ方が一層深まります。

お祭りを盛り上げる「催太鼓(もよおしだいこ)」のすごい役割って?

天神祭の中でも特にエネルギッシュなのが「催太鼓(もよおしだいこ)」です。

赤い頭巾(ずきん)をかぶった「願人(がんじ)」と呼ばれる6人の打ち手が、独特のリズムで太鼓を叩き、「チェーサージャー」という掛け声を上げながら陸や船を進みます。この催太鼓は、神様の行列が来ることを知らせる、いわば先導役。

その激しい動きと音は、お祭りの始まりを告げ、人々の気分を一気に盛り上げる、欠かせない存在なのです。

まとめ:天神祭の壮大な歴史を知り、大阪の文化を深く味わおう

今回は、大阪が世界に誇る「天神祭」の歴史について、その起源から現代に至るまでの流れ、そして見どころがもっと楽しくなる3つの特徴をわかりやすく解説しました。

この記事でご紹介した内容を、最後にもう一度おさらいしましょう。

- 天神祭の始まりは951年、菅原道真公の魂をしずめるための「鉾流神事」が起源。

- 江戸時代に「天下の台所」大阪の商人たちの力で、日本一豪華な祭りへと発展した。

- 祭りの特徴は「鎮魂」「水と火」「町衆の心意気」の3つ。

- 歴史を知れば、友人や家族に語れるうんちくが増え、最高の案内役になれる。

ただ賑やかで楽しいだけじゃない。天神祭は、神様への深い祈りと、大阪の街を愛する人々の熱いエネルギーが1000年以上も積み重なってできた、壮大な文化遺産です。

ぜひ、この記事で得た知識を胸に、今年の天神祭へ足を運んでみてください。大川を渡る一隻一隻の船や、夜空に咲く一輪一輪の花火に、これまでとは全く違う深い物語を感じられるはずです。