\ 「5」と「0」が付く日は最大20%OFFクーポン /

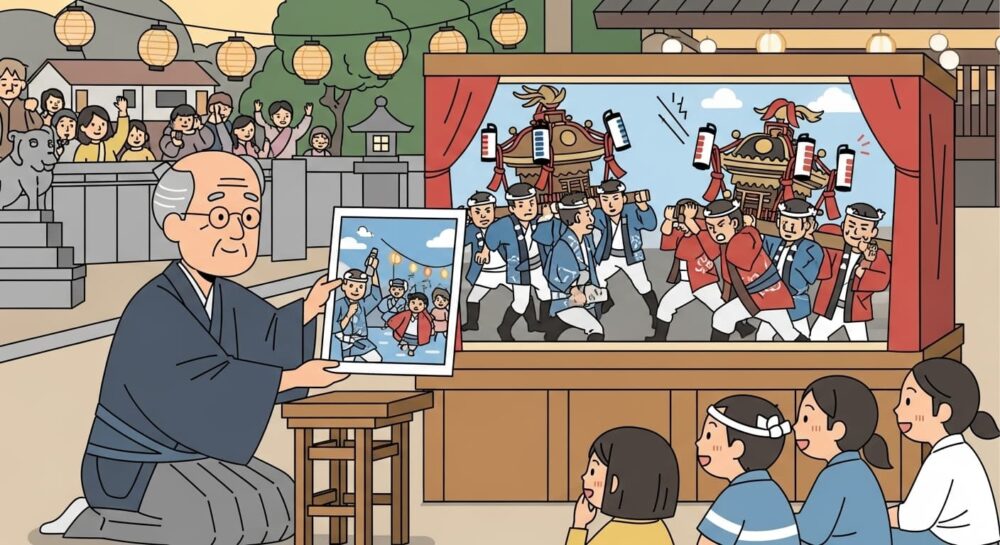

日田祇園祭の歴史を子供に解説しよう!分かりやすく3つのポイントでまとめた

「子供に『日田祇園祭の歴史ってなあに?』と聞かれて、うまく説明できずに困っていませんか?地元のお祭りなのに、いざ教えるとなると難しいですよね。」

日田祇園祭の歴史を子供に分かりやすく伝えるには、ただ年表をなぞるのではなく、

- 「なぜ始まったの?」

- 「山鉾はどう変わったの?」

- 「祭の見どころは?」

という3つのポイントに絞るのが一番なんです。

この記事では、その3つのポイントに沿って日田祇園祭の歴史を物語のように解説し、お子さんの「なんで?」に自信を持って答えられるようお手伝いします。

【ポイント1】日田祇園祭はなぜ始まった?疫病から人々を守る物語

それでは早速、日田祇園祭の歴史を3つのポイントに分けて見ていきましょう。最初のポイントは、お祭りの「始まり」の物語です。日田の人々にとって大切なこのお祭りは、一体なぜ、どのようにして始まったのでしょうか。

いつから始まったの?約500年前の信仰から

日田祇園祭のルーツは、実はとても古く、今から約500年も前にさかのぼります。その頃、悪い病気が流行しないようにと、人々が神様にお祈りをする「祇園信仰(ぎおんしんこう)」が日田の地で始まりました。これが、お祭りの一番最初のきっかけです。

そして、私たちが今見ているような豪華な「山鉾(やまぼこ)」が登場したのは、江戸時代の正徳4年(1714年)のこと。こちらは約300年前ですね。つまり、神様への祈りが500年前に始まり、約200年の時を経て、現在の山鉾巡行の形になった、という二段階の歴史があるのです。

きっかけは大変な疫病の流行

では、なぜ500年も前にお祈りを始める必要があったのでしょうか。

その直接のきっかけは、当時流行した大変な「疫病(えきびょう)」でした。

疫病とは、今でいう感染症のように、人から人へと広がる病気のことです。当時は医療も発達していなかったため、多くの人々が病に苦しみ、町は深い悲しみに包まれていました。日々の生活の中で、人々は常に病気の恐怖と隣り合わせだったのです。

誰が始めたの?神様にお願いした町の人々

この大変な状況を何とかしようと立ち上がったのが、日田の町に住む人々でした。

「どうかこの悪い病気を追い払ってください」

「私たちの町と家族をお守りください」

人々は、京都の祇園社(現在の八坂神社)から迎えた神様に対し、みんなで必死にお祈りをしました。この、人々の切実な祈りと神事こそが、日田祇園祭の本当の始まりです。

つまり、日田祇園祭は、ただ賑やかで楽しいだけのお祭りとして始まったのではありません。町の人々の健康と安全を願う、とても大切な行事としてスタートしたのです。

【ポイント2】山鉾はどう変わった?豪華絢爛な姿になるまでの歴史

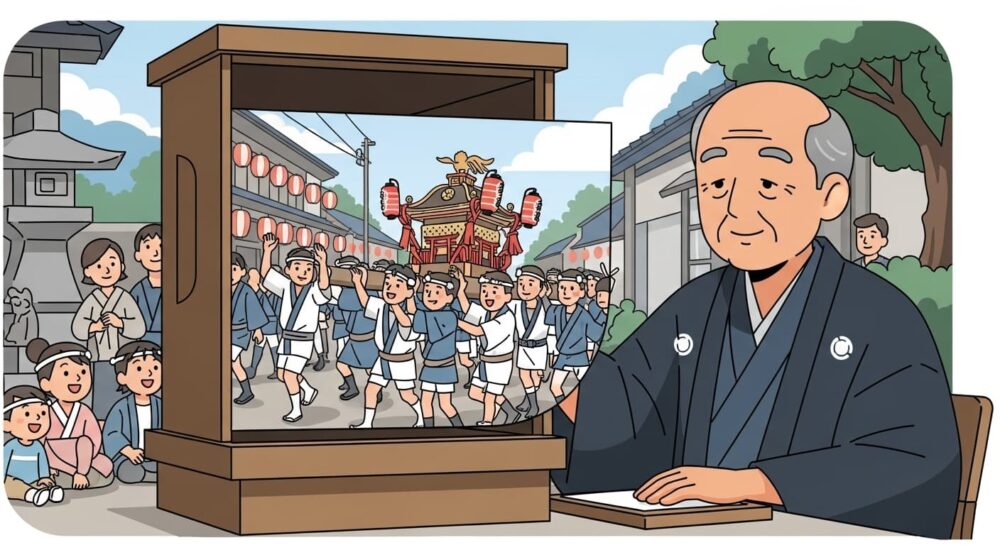

人々の祈りから始まった日田祇園祭。その最大の見どころといえば、町を巡行するきらびやかな「山鉾(やまぼこ)」ですよね。

しかし、今わたしたちが見ている豪華な山鉾は、最初からこの形だったわけではありません。ここでは、山鉾がどのように変化していったのか、その歴史を追ってみましょう。

最初は小さな「みこし」のような形だった

お祭りが始まった当初、山鉾は現在のような巨大なものではなく、人が担ぐ「神輿(みこし)」に近い、もっと小さなものだったと言われています。あるいは、簡単な飾り付けをした小さな「だし(山車)」だったと考えられており、人々の手で引かれるとても素朴な姿だったのです。

なぜ今の形に?町の人々の「見栄」と「心意気」

では、なぜ山鉾はどんどん大きく、豪華になっていったのでしょうか。その背景には、商人町として栄えた日田の人々の、熱い「心意気(こころいき)」と、良い意味での「見栄(みえ)」がありました。

日田にはいくつかの町(地域)があり、それぞれが自分の町の山鉾を出します。すると、自然と『隣の町には負けられない!』『うちの町の山鉾が一番だ!』という競争心が生まれます。

この町同士の競争が、山鉾を年々大きく、そして豪華なものへと進化させていった最大の理由なのです。それは、町の豊かさとプライドの象徴でもありました。

山鉾の「見送り」って何?豪華な飾りに込められた意味

日田祇園が22日23日行なわれました。祇園山鉾の 見送りを少し紹介します。大和町の祇園山鉾です。0728

— Jiji Zen (@Jiji26572379) July 27, 2023

よければ https://t.co/4T12j3alCg……… #大分県日田市 #久大本線 #鉄道 #ゆふいんの森 #特急ゆふ pic.twitter.com/TmgbB2krsd

山鉾の豪華さを語る上で欠かせないのが、後ろ側を飾る「見送り(みおくり)」です。

見送りとは、山鉾の後方を飾る大きな幕のことで、多くは美しい刺繍(ししゅう)が施された豪華絢爛なものです。ここには、日本の昔話や中国の伝説、歴史上の一場面などが、色鮮やかな糸で描かれています。

この見送りは、ただの飾りではありません。中には、遠く海外から輸入された貴重な織物が使われていることもあり、その町の経済力を示す重要な役割も担っていました。

お祭りに行った際は、ぜひ山鉾の後ろ側にも注目してみてください。そこには、職人たちの技と、町の人々の想いが詰まった美しい物語が広がっています。

【ポイント3】ここが見どころ!祭を10倍楽しむための豆知識

お祭りの始まりと、山鉾の歴史が分かると、今までとは少し違った視点で祇園祭を見ることができますよね。最後のポイントとして、この歴史的背景を知った上で、さらに祭りを10倍楽しむための「見どころ」と「豆知識」をご紹介します。お子さんへの解説に、ぜひ役立ててください。

注目ポイント①:山鉾ごとに違う「飾り」と「物語」

日田祇園祭に登場する山鉾は、どれも同じに見えるかもしれませんが、実は一つひとつに個性があります。特に注目してほしいのが、山鉾の上に乗せられた「飾り人形」です。

この人形は、歴史上の英雄や、昔話の登場人物などをモチーフに作られています。つまり、山鉾ごとに異なる「物語」を表現しているのです。『この山鉾はどんなお話なんだろう?』と想像しながら見比べると、楽しさがぐっと増しますよ。

注目ポイント②:心に響く「祇園囃子」の楽器

日田の三隈川、屋形船流れたの悲しい…

— 🌏たん吉@超大分♨️ (@tanukitixxxgaia) July 7, 2020

乗ってたら日田祇園囃子の船が演奏しながら近づいてきて嬉しかった思い出 pic.twitter.com/zpUtSzQvah

祭りの雰囲気を盛り上げるのに欠かせないのが、独特の音色を奏でる「祇園囃子(ぎおんばやし)」です。これは、お祭りのBGMのようなものだと考えると分かりやすいです。

日田祇園囃子は、全国的にも少し珍しい楽器の組み合わせで演奏されます。

- 笛(ふえ):美しいメロディーを奏でる主役です。

- 三味線(しゃみせん):哀愁のある音色で、お囃子に深みを与えます。

- 太鼓(たいこ):力強いリズムで全体を支えます。(大太鼓+締太鼓)

特に「三味線」が入るのが日田祇園囃子の大きな特徴です。この3つの音が合わさることで、お祭りの賑やかさと、どこか懐かしいような気持ちにさせてくれる独特の雰囲気が生まれます。山鉾が近づいてきたら、ぜひ音色にも耳を澄ましてみてください。

注目ポイント③:ユネスコも認めた文化遺産としての価値

日田祇園祭の山鉾行事は、とても価値のある文化として、世界からも認められています。

2016年、「山・鉾・屋台行事」というグループの一つとして、「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。これは、エジプトのピラミッドのような「物」の遺産(世界遺産)とは違い、お祭りのような「形のない文化」を後世に伝えていこうという国際的な取り組みです。

つまり、日田祇園祭は、日本だけでなく、世界にとっても大切な宝物だと認められたのです。このことを知っているだけで、少し見方が変わりますよね。

>>詳細はこちら

注目ポイント④:夜の提灯が幻想的な「晩山(ばんやま)」

日田祇園晩山

— シバコシバヲ@スピードが欲しい (@shibakoshibawo) July 20, 2024

エモすぎることこの上なし pic.twitter.com/51I5EOLVPM

もし時間があれば、ぜひ夜のお祭り「晩山(ばんやま)」も見てみてください。昼間の勇壮な雰囲気とは一変し、山鉾にたくさんの提灯(ちょうちん)が灯されます。

提灯のあたたかい光に照らされた山鉾が、暗闇にぼんやりと浮かび上がる様子は、とても幻想的で思わず息をのむ美しさです。昼と夜、二つの違う顔を楽しめるのも日田祇園祭の大きな魅力の一つです。

子供の「なんで?」に答える!日田祇園祭Q&Aコーナー

これまでの歴史や見どころを知ると、お子さんからさらに色々な質問が出てくるかもしれません。ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。自由研究のヒントにもご活用ください。

Q1. 祭りはいつ、どこでやってるの?

日田祇園祭は、毎年7月20日過ぎの土曜日と日曜日に開催されます。場所は、大分県日田市の隈(くま)地区・豆田(まめだ)地区が中心です。年によって巡行ルートや時間が少し変わることがあるので、お出かけ前には日田市の公式サイトや観光協会のホームページで最新情報を確認するのがおすすめです。

Q2. 山鉾は全部で何台あるの?

現在、山鉾は全部で9台あります。隈地区に4台、豆田地区に4台、そして昭和54年(1979年)に復活し、平成25年(2013年)に新調された若宮町の1台が加わっています。それぞれの地区で山鉾の形や飾りに特徴があるので、見比べてみるのも面白いですよ。

Q3. 「ワッショイ」って言わないの?独特の掛け声

日田祇園祭では、多くのお祭りで聞かれる「ワッショイ」という掛け声は使いません。

その代わりに、山鉾を引く曳き手(ひきて)たちが何度も繰り返すのは「おいさ!」「オイッサ!」という力強い掛け声です。この掛け声は、重い山鉾を動かすタイミングを合わせ、大勢の力を一つにするための重要な合図となっています。祭りの熱気がこもった、日田祇園ならではの響きです。

まとめ

今回は、日田祇園祭の歴史を「なぜ始まったの?」「山鉾はどう変わったの?」「見どころは?」という3つのポイントで分かりやすく解説しました。ただのお祭りではなく、人々の祈りや競争心、そして文化を守り伝えようとする熱い想いが詰まった、深い歴史があることを感じていただけたのではないでしょうか。

歴史の背景を知ることで、山鉾の一つひとつ、祇園囃子の音色一つひとつが、きっと今までとは違って見えてくるはずです。ぜひ、この記事で得た知識をお子さんとの会話に活かしてみてください。『あの人形はね…』『このお祭りは昔…』と語ってあげることで、お子さんの知的好奇心を育み、親子で地元への愛着を深める素晴らしい機会になります。

今年の夏は、ぜひご家族で日田祇園祭に足を運び、300年以上続く歴史の重みと人々のエネルギーを肌で感じてみてください。きっと、忘れられない特別な思い出になりますよ。

- 参考URL:国指定文化財等データベース

- 参考URL:文化遺産オンライン