\ 「5」と「0」が付く日は最大20%OFFクーポン /

大蛇山の歴史を分かりやすく|起源から伝説まで4ステップで解説

子どもに大蛇山について聞かれたから、「しっかり説明できるようになりたい」「でも、歴史や由来、『なぜ龍じゃなくて蛇なの?』と聞かれても、うまく答えられない…」

そんな風に悩んでいませんか?

ご安心ください。一見難しそうに思える大蛇山の歴史は、実はたった4つのステップで整理すると、誰でも簡単に、そして深く理解することができます。

この記事では、大蛇山の祭りが始まった起源から、子どももワクワクするような有名な「大蛇山伝説」、そして現代に至るまでの歴史の移り変わりを、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたも明日から大蛇山通。お子さんからの質問にも自信を持って答えられ、今年の祭りはこれまでとは全く違って見えるはずです。

そもそも「おおむた大蛇山まつり」とは?

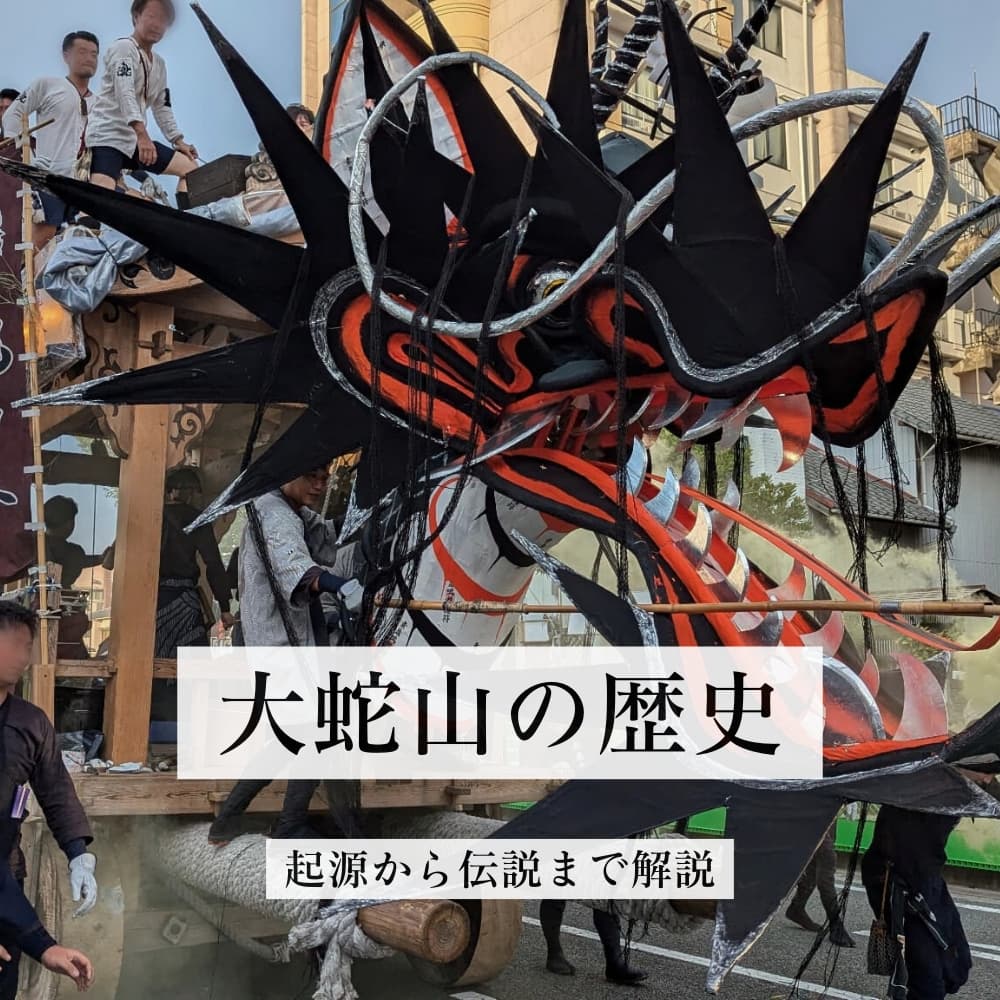

「大蛇山(だいじゃやま)」と聞いて、あなたはどんな光景を思い浮かべますか?福岡県大牟田市で毎年7月下旬に開催される「おおむた『大蛇山』まつり」は、筑後地区を代表する夏祭りの一つです。その歴史を知る前に、まずはこの祭りがどんなものなのか、基本をおさらいしておきましょう。

筑後地区を代表する夏祭り!その魅力と概要

この祭りの主役は、なんといっても「大蛇山」と呼ばれる巨大な山車(だし)です。木で組まれた山車に、和紙や竹、わらなどを駆使して作られた大蛇は、長さ約10メートル、高さ約5メートル、重さは最大で3トンにもなります。

この大蛇が、お囃子(おはやし)に合わせて街を練り歩き、目玉を光らせ、豪快に火や煙を噴き上げる姿は迫力満点。2日間で30万人超もの観客が訪れる、まさに大牟田の夏を象徴する一大イベントです。

大蛇山の最大の見どころ「かませ」とは?

大蛇山の見どころは数多くありますが、特にユニークなのが「かませ」という儀式です。

これは、親が自分の子どもを大蛇の大きな口に「かませる(くわえさせる)」というもの。もちろん、本当に噛むわけではありません。こうすることで、子どもの無病息災(病気や災いがなく、元気に過ごせること)を祈願するのです。

会場では、大蛇の迫力に泣き叫ぶ子どもの声と、それを見守る家族の笑顔が見られ、祭りの風物詩となっています。

大蛇山の歴史が分かる4つのステップ

「大蛇山の歴史って、なんだか難しそう…」と感じていませんか?確かに300年以上の歴史を一度に理解するのは大変です。

でも大丈夫!この記事では、歴史の流れを以下の4つのステップに分けて、一つずつ丁寧に見ていきます。この順番で読み進めれば、あなたも「大蛇山博士」になれること間違いなしです!

- 起源:祭りはどうやって始まった?

- 伝説:なぜ蛇が主役なの?

- 変遷:時代と共にどう変わった?

- 現代:今の祭りはどうなってる?

さあ、まずはこの祭りが産声を上げた「起源」から、一緒に探っていきましょう。

【STEP1】大蛇山の起源|すべては地域を救う人々の祈りから始まった

今でこそ華やかな大蛇山まつりですが、その始まりは、実は人々の切実な「祈り」でした。このお祭りには、大きく分けて二つのルーツがあると言われています。まずは、そのうちの一つ、三池地区から始まったとされるお話から見ていきましょう。

三池祇園社の伝説と祭りの始まり

大蛇山のルーツを探る上で欠かせないのが、大牟田市三池地区にある三池本町祇園宮(旧・三池祇園社)の存在です。ここには、300年以上も前から続くお祭りの原型がありました。

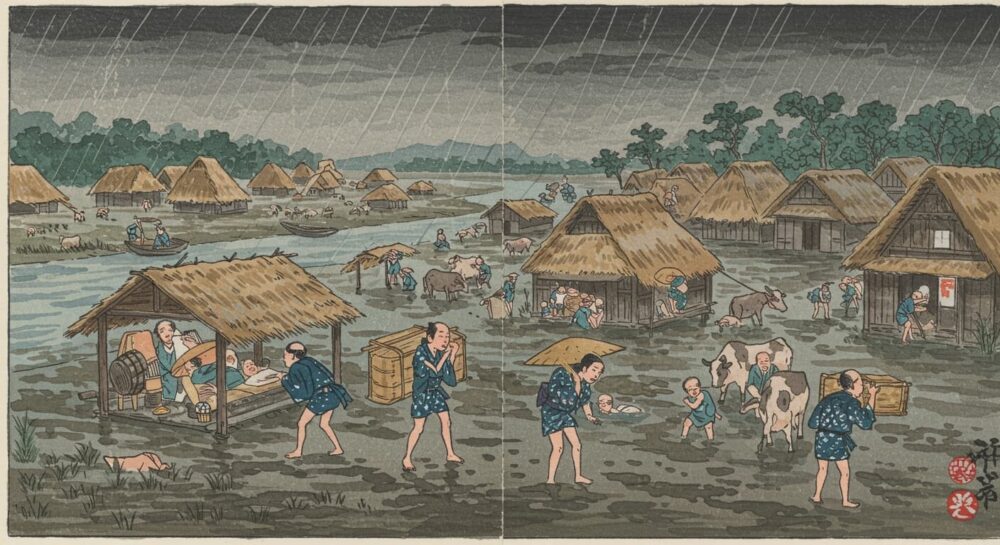

300年以上前、水害と疫病に苦しんだ人々

江戸時代、この地域はたびたび大雨による川の氾濫(はんらん)や、疫病(えきびょう)の流行に苦しめられていました。今のように医療が発達していない時代、人々は神様に助けを求めるしかありませんでした。

人々の救済を願う「祇園信仰」がルーツ

そこで始まったのが「祇園信仰」に基づくお祭りです。「祇園信仰」とは、京都の八坂神社(祇園社)を中心とする信仰のことで、特に疫病退散にご利益があると信じられていました。

三池の人々も、この祇園の神様にお祈りすることで、「どうか悪い病気がはやるのを鎮めてください」「豊かな恵みを与えてください」と願ったのです。これが、大蛇山まつりの最も古い形だと考えられています。

もう一つのルーツ、大牟田神社(二区祇園)の起源

大蛇山まつりには、三池祇園社とは別に、もう一つの大切なルーツがあります。それが、現在のJR大牟田駅の近くにある「大牟田神社」です。ここは「二区祇園」とも呼ばれます。

こちらも三池祇園社と同じく、人々の無病息災や五穀豊穣(ごこくほうじょう=農作物がたくさん実ること)を願って始まったお祭りでした。この二つの地域のお祭りが、長い年月をかけて影響し合い、現在の勇壮な大蛇山まつりへと発展していったのです。

【STEP2】大蛇山伝説|子どもに語りたい「なぜ龍ではなく蛇なのか」

さて、祭りの起源がわかったところで、次はいよいよ最大の謎、「なぜ龍ではなく、蛇が主役なのか?」という疑問に迫ります。その答えは、この地域に古くから伝わる伝説の中に隠されていました。お子さんにぜひ語ってあげてほしい、有名なお話をご紹介します。

由来としてよく語られる伝説のひとつ「玉姫様の物語」

大蛇山の由来としてよく語られる伝説のひとつに、三池に伝わる「玉姫様(たまひめさま)の物語」があります。これは、悪さをする大蛇を、村人たちが知恵と勇気で退治するという、ヒーローもののようなお話です。

悪さをする大蛇と、いけにえにされる玉姫

昔々、三池の山奥の沼に住み着いた大蛇が村の田畑を荒らし、人々を大変困らせていたと伝わっています。この物語では、困り果てた村人たちが、沼の主である大蛇に美しい「玉姫」をいけにえとして差し出すことになったとされています。

知恵と勇気で大蛇を鎮める

このままではいけないと、村人たちは知恵と勇気を振り絞り、力を合わせてこの大蛇に立ち向かいました。そして、見事に大蛇を鎮めることに成功した、というお話です。

このように、人々を苦しめる大蛇を退治し、地域の平和を取り戻したという伝説が、勇壮な大蛇山の山車の由来になった、とする説があります。

地域に伝わる他の伝説や諸説

実は、大蛇にまつわる伝説は玉姫様の物語だけではありません。地域によっては、「人々を水害から救ってくれる、水の神様の使いとして蛇を祀っている」という説や、「山の神様そのものが蛇の姿をしている」といった説も残っています。

結論:「龍」ではなく「蛇」である理由の考察

では、なぜ「龍」ではなく「蛇」なのでしょうか?

一般的に、龍は天に昇る縁起の良い生き物とされることが多いです。一方で、蛇はもっと身近で、時には人々に害をなす存在(大雨による水害や土砂崩れなど、自然の脅威の象徴)でもありました。

つまり大蛇山は、人々を苦しめる恐ろしい存在(大蛇)を退治し、封じ込めることで、地域の平和と安全を願うという意味合いが強いのです。だからこそ、神聖な「龍」ではなく、荒々しい「蛇」の姿をしている、と考えるのが最も自然な説だと言えるでしょう。

祭人

祭人あくまで考察だがな!

【STEP3】大蛇山の変遷|時代と共に受け継がれた祭りの歴史

人々の祈りから始まった大蛇山まつり。その姿は、時代の変化とともに少しずつ形を変えてきました。ここからは、明治時代から現代に至るまで、祭りがどのような歴史を歩んできたのかを追ってみましょう。

明治~大正時代:炭鉱の発展とともに祭りが豪華に

明治時代に入ると、大牟田は日本の近代化を支える「石炭」の町として大きく発展します。三池炭鉱が日本の産業を支える重要な拠点となり、町には多くの人々が集まり、活気にあふれていました。

この炭鉱の発展とエネルギーが、そのまま祭りの規模を大きくしていきます。各地域が競い合うようにして、より大きく、より豪華な山車を作るようにったと考えられます。今のような勇壮な大蛇山まつりの原型は、この時代に形作られたと言えるでしょう。

戦争と復興期:中断を乗り越えた人々の情熱

しかし、昭和に入り太平洋戦争が始まると、お祭りは一時中断せざるを得なくなりました。

戦争が終わり、町が少しずつ落ち着きを取り戻すと、人々の中に「もう一度、あの大蛇山を復活させたい」という強い想いが湧き上がってきます。人々は力を合わせ、祭りを復活させたのです。この強い想いが、今も大蛇山まつりの魂として受け継がれています。

昭和~平成時代:「おおむた『大蛇山』まつり」へ統一

戦後、復興したお祭りは、もともとルーツの違う三池地区と大牟田地区(二区祇園)で、それぞれ別々に開催されていました。

それが昭和36年(1961年)に、市民の心を一つにするため、二つのお祭りが「おおむた『大蛇山』まつり」として統一されることになりました。こうして、地域やルーツの違いを越えた、大牟田市民全体のお祭りとして、新たな歴史を歩み始めたのです。

【STEP4】現代の大蛇山|未来へ受け継がれる伝統と魂

300年以上の歴史を乗り越え、今も大牟田の地に根付く大蛇山まつり。その伝統は、現代においてどのように受け継がれ、未来へ向かっているのでしょうか。最後に、現在の祭りの姿と、これからの展望について見ていきましょう。

地域ごとに違う!山車のデザインや特徴

「おおむた『大蛇山』まつり」として一つにまとまっていますが、実は今でも、山車はそれぞれの地域(山組)ごとに作られています。そのため、よく見ると山車ごとに顔つきや色、飾りが少しずつ違うのが面白いところです。

例えば、祭りのルーツである三池地区の「本宮彌劔神社(もとみやつるぎじんじゃ)」の山車は、黒を基調とした伝統的な姿をしています。一方で、他の地域の山車は赤や緑などカラフルなものも多く、それぞれの地域の個性が表れています。祭りに訪れた際は、ぜひ各山車のデザインの違いにも注目してみてください。

海外でも披露される大牟田の誇り

大蛇山は、いまや大牟田市だけの祭りではありません。

大阪・御堂筋パレードや博多どんたく港まつりなど国内の大規模イベントに登場し、さらにハワイのホノルル・フェスティバルなど海外のステージでも披露された実績があります。迫力ある山車とお囃子は、言葉の壁を越えて観客を魅了してきました。

ふるさとの祭りが海を渡り、世界の人々に驚きと感動を届けている――その事実は、市民にとって大きな誇りであり、次世代へ受け継ぎたい原動力にもなっています。

次世代へつなぐための取り組み

この素晴らしい伝統を未来へつないでいくために、様々な取り組みが行われています。

例えば、小学生が祭りの歴史を学んだり、お囃子(おはやし)の練習に参加したりするのもその一つです。また、祭りの担い手となる若い世代の育成にも力が入れられています。

人々の情熱と努力によって、大蛇山の魂はこれからも世代から世代へと、力強く受け継がれていくことでしょう。

子どもからの「なぜ?」に答える!大蛇山の歴史Q&A

「お父さん、なんで?」子どもからの素朴な疑問は、鋭いものが多いですよね。

ここでは、大蛇山の歴史を学んだ今だからこそ答えられる、よくある質問をQ&A形式でまとめました。これを読めば、お子さんからのどんな質問にも自信を持って答えられますよ!

なんで口から火や煙を噴くの?

大蛇の荒々しさと、災いを追い払う力を表現しているんだよ。

大蛇山は、もともと人々を苦しめた荒々しい大蛇を退治する伝説が元になっているよね。だから、口から火や煙を噴くのは、その大蛇の怒りや苦しみ、暴れる姿を表現しているんだ。

それと同時に、その強い力で悪い病気や災いを追い払う「魔除け」の意味も込められていると言われているよ。

なんであんなに大きな声で叫ぶの?

みんなで力を合わせるための、大切な「合図」なんだよ。

大きな掛け声は、重さが3トンもある山車を、大勢の人の力で動かすために欠かせないものなんだ。

みんなでタイミングを合わせ、心を一つにするための大切な合図なんだね。それに、大きな声を出すことで祭りを盛り上げ、神様に自分たちの元気な姿を見せる、という意味も込められているんだよ。

大蛇山って、何台もいるの?「祇園六山」ってなに?

実は大蛇山は一台だけじゃないんだよ。

「祇園六山(ぎおんろくざん)」っていうのはね、昔からずーっとお祭りを続けてきた、特に歴史の長い6つのグループのことなんだ。この6つのグループが、それぞれ自分たちの地域のために、カッコいい大蛇山を作っているんだよ。

でも、お祭りに出てくるのはこの6つだけじゃないんだ。他の地域のグループも参加していて、全部で10台以上の大蛇山が出てくることもあるんだ。

だから、それぞれの大蛇山で顔つきや色が全然違うんだよ。どの大蛇が一番カッコいいか、見比べてみるのもすっごく面白いよ。

まとめ

今回は、おおむた大蛇山まつりの歴史について、4つのステップで詳しく見てきました。

人々の切実な祈りから始まったこのお祭りが、伝説や炭鉱の発展、戦争などの様々な出来事を乗り越え、たくさんの人々の情熱によって、今の姿に受け継がれてきたことがお分かりいただけたかと思います。

歴史を知ることで、ただ「迫力があってすごいお祭り」というだけでなく、山車の表情一つ一つや、担ぎ手たちの掛け声に込められた深い意味を感じられるようになるはずです。

今年の夏は、ぜひお子さんやご家族に、あなたが学んだ大蛇山の物語を語ってあげてください。きっと、これまで以上に祭りが楽しく、そして故郷への誇りが深まる、特別な体験になることでしょう。